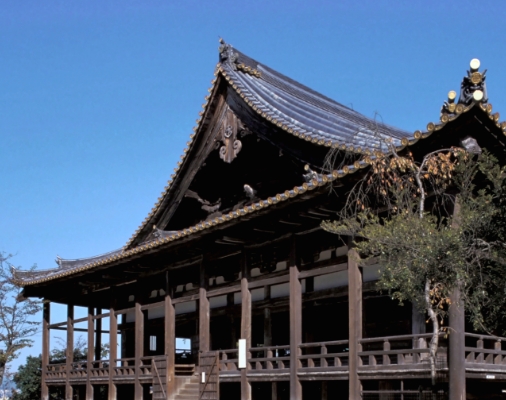

古くから千畳閣の呼び名で親しまれた豊国神社は、近年屋根瓦の老朽化が進み野地板等の傷みが放置できない状態になったため、昭和60年7月からその保存修理の調査及び工事を開始しました。

瓦は奈良瓦を使用し、その総数54,529枚の62.5%にあたる34,071枚を取り替えました。本瓦葺で、平瓦は筋葺、箕甲は破風への重量軽減のため空葺とし、平成元年3月、45ヶ月の工期を経て完成しました。

修理工事

-

1.鉄骨建方着手

1986年(昭和61年)1月22日~

鉄骨構造による素屋根建設。 -

2.既存瓦撤去

耐久性のある瓦と不良瓦の選別は、瓦を叩いたときの音によって瓦職人の耳で判別された。 -

3.野地板解体

1986年(昭和61年)7月17日~

屋根下地の解体。10月20日、解体調査工事を完了。 -

4.大棟瓦原寸図作成

瓦職人と棟梁により大棟の原寸を起こす。大棟の弛みは、水糸の張りにより決定された。 -

5.椹材製作

椹(サワラ)はヒノキ科の常緑高木で、材質は油分を含み、耐水性に富むため昔から桶等に使用された。一枚一枚職人の手作業で、2.5~3㎜の厚さに切り揃えられる。 -

6.箕甲瓦下地

1987年(昭和62年)10月~

箕甲の重量軽減のため箕甲下地を木下地の空葺とした。 (下地の椹の土居葺が見える) -

7.巴瓦金箔貼り

1987年(昭和62年)12月9日 -

8.本瓦葺

瓦割が完成し、いよいよ本瓦葺工事を開始。今回の瓦葺は、屋根重量軽減と熱を逃がすため筋葺とした。取り替えられた平瓦は、巾38㎝・長さ40㎝のもので総数32,016枚。これを全て平面に並べると4,866㎡となり、テニスコート約19面を覆う広さになる。